まず本巻は冒頭で、劉因の肩書を、巻二の陶潜と同じく「処士」と記しております。処士とは、陶潜の所でも見たように、君臣の大義のなりに世を退いている者のことです。ただ、同じ処士でも陶潜が「晋の処士」と国名を冠しているのと異なり、劉因はただ「処士」とのみ記されております。これはどうしてかと云いますと、劉因は一二四九年、保定容城、現在の河北省容城縣の出身ですが、同地は唐の時代に河東の節度使であった石敬塘が契丹に割譲して以来、夷狄の占領する所となり、契丹の後には金が、金の後には元が支配するようになりました。つまり、劉因が生まれた時点で、既に河北一帯は夷狄の支配下にあり、一二七九年、劉因が三十歳を迎えるころには南宋が滅んでいます。こうした現実のなかで、因は世祖フビライの召命を固辞し、漢民族の遺臣としての臣節を貫きました。どの国にも仕えなかったので、あえて「処士」とのみ記している訳です。若林強斎は『講義』のなかで次の様に劉因の処士としての生き方を讃えています。いわく「此の時分になって、ことごとく宋と云うのひびきものうなり、宋の遺民も絶えて天下中一人として元の民で無い者はない様になって元の天下となっておることなれば、耳目もあらたまり人心もかわりて夷狄に仕えるをやましいこととも思わず惣々(?)ならわしになって夷狄に仕えたに、劉因一人仕えずして中国の民たるをかえず失わず居られた。爰が大義に明らかな天下全体の忠義で万世の鑑ぞ。宋にもだだい仕えぬ人なれば誰がために忠じゃと云うて討ち死にせう様もなく飢えて死するの自殺するのと云うことも猶以てないこと故、おるところの地はだだい中国の地なれば一生夷狄に仕えぬと云うなりに身を終える、ここが劉因の万世の手本になられた処ぞ。」

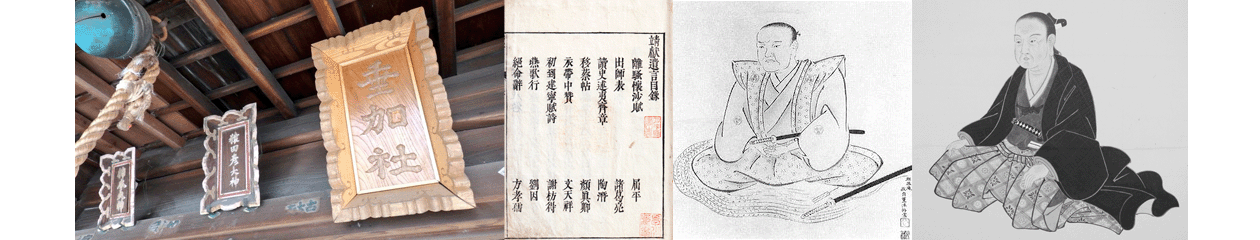

そんな劉因の略歴を『遺言』は次の様に記しています。以下、近藤啓吾先生『講義』の正訳を引用します。

「劉因は字を夢吉といった。保定路の容城の人である。生まれつき才能人にすぐれており、三歳にして書を読むことを識り、日に千字余をも覚え、読んだものは直ぐ暗誦するという有様であった。されば二十歳にはったばかりの頃には才能器量、人々を超え、毎日書籍を閲し、古の賢者の如き人物を得てこれを友人にしようと思い、『希聖の解』を書いた。劉因は初め、経学を修めるに当たって訓詁・注釈の説を考究したことであったが、やがて嘆息していうには「聖人の精細なる義理はここに止まるものではないであろう」と。後、宋の周・程・張・邵・朱・呂諸子の書を得てこれを読むや、一見してその微旨を明らかにして「正しい学問はきっとこのようにあることと思っていた」といったことであった。

劉因は早く父を亡い、継母につかえて孝行であった。その性格道理をわきまえずに世に調子を合わせたり人と交際したりせず、家は非常に貧乏ではあったが、道義に反したものは、少しも受けることをしなかった。家にあって子弟に教え、その態度は尊厳であった。弟子に対してはその才能器量に応じて教えたので、何れも相応に学業を遂げることができた。このようであったから、歴々の地位にある人物には、保定を過ぎる時、因の名声を聞いてたずねて来るものがあったが、彼は謙遜して面会を避けることが多かったため、その意を知らぬもののうちには、傲慢だと罵るものもあったが、少しも苦にしなかった。かつて諸葛孔明の「静もって身を修める」という語を愛してその家を「静修」と号した。元の世祖(フビライ)が、因を推薦するものがあったので、召して右贊善大夫に任じたが、やがて継母が老いたことを理由にして辞し帰り、その俸給は全く受けようとしなかった。その後、世祖はまた使者を派遣して徴し、集賢学士に任じたが、疾を理由に固く辞退した。世祖はそれを聞き、「昔召さざるの臣といふものがあったが、劉因はその仲間というべきであろう」といい、その後は無理に招致することがなかった。至元三十年、四十五歳にて長逝した。そのことを聞いたもの、みな悼み歎いたことであった。」

贊善大夫の贊善は善をたすくの意で、贊善大夫は太子の守役で左右両官がありました。また集賢学士は「学校を提調し隠逸を徴求し賢良を召集することを掌る」ことを掌る役職です。因が一旦でもこの右贊善大夫の役に就いたことについては賛否両論ありますが、絅斎は『講説』のなかで「初めより仕えぬ合点ならばことわりをいっておるなれども、贊善大夫と一たんなったが疵と通鑑の評などに云えども、これは事体と云うもので、同じくはようないことなれども、元が天下を丸めて是非に召し出だす、その上、禄をも受けぬようにして母をかこつけてかえるなれば、疵はつかぬ。はじめよりつかえぬ合点ゆえ禄はうけぬ。その上、元が主のかたきと云うでなし、ただ夷狄ゆえそれをなげかるる。」と述べております。世祖フビライをして「召さざるの臣」と言わしめた劉因は、まさに漢室の正統にあらざれば出仕しなかった諸葛孔明の語「静修」を号するに相応しい清節の士と云えましょう。

『燕歌行』

そんな劉因の「遺言」として絅斎が掲げたのが『燕歌行』です。燕とは因が生まれた河北一帯を指す地名、歌行とは、我が国の長歌のようなもので、感慨を込めて歌う叙事詩のことです。そしてこの『燕歌行』は、劉因の生まれた燕の地が、古来歴々たる漢民族の土地であるにもかかわらず、久しく夷狄に占領されたままになっていることを歎いた慷慨悲歌です。以下に本文と、近藤先生の正訳を掲げます。

薊門悲風来る。易水寒波を生ず。雲物なんぞ色を改むる。游子燕歌を唱ふ。燕歌いづれの處にある。盤欝たる西山の阿。武陽燕の下都。歳晩ひとり経過す。青丘遥かに相連なり。風雨嵳峩を隳る。七十斎の都邑。百二秦の山河。学術管楽あり。道義丘軻なし。蚩蚩たる魚肉の民。誰とともに干戈を休めん。往事已にかくの如し。後来復た如何。地を割く更に石郎。曲終わりて哀思多し。

「薊門といい易水といい、いずれも古の冀州のうち、即ち歴々とした中国の地であるのに、久しく他国に奪われたままのこととて、吹く風の声も物悲しく、生ずる波も寒々として、感慨にむせばざるを得ない。見透かす空の色、風景のさま、何故にこのように変わったのであるか。さすらいの人たる拙者は、おのずから燕歌を口ずさまざるを得なかった。されば燕歌はいずこにあって唱うことか。それは樹々深く茂った丘のとりまいている西山の隈、すなはちその昔燕の下都であった武陽に於いてである。この地は都として栄えていたが、いまはその影もなく荒れ果てている。そこを拙者はこの歳の暮にただ一人通り過ぎたが、目に入ったものはただ遥かに連なる青い丘、そしてその高く嶮しいところも、多年の風雨に崩れてしまっている。思えばこの燕のみでなく、その東に連なる斎の国には七十の郡邑が栄えており、西に連なる秦の国には百二の山河があってその守りを固くしていたということであるが、いまはそのいずれも燕と同じように他国のものとなり、かつての学術を誇った管仲・楽毅のごとき人物、その道義を仰がれた孔子・孟子のごとき聖賢も現れることなく、そのため愚かな民衆は、戦よりのがれて平和を楽しむ希望も持てない。これまでのさまがこのようであったが、この後も果たしていかになりゆくことであろうか。そもそも中国がこの悲しい姿になってしまったのは、経緯あることではあるが、かの石郎が地を割いて契丹に与えたことによって決定的となったのである。それを思えば嘆息は深く、されば一曲を唱い終わったものの、悲哀の心はいよいよ増したことであった。」

絅斎は、『燕歌行』の結末の二句「地を割く更に石郎。曲終わりて哀思多し。」について、「尤も的然として因、身、幽燕故地の気類生族たるを以て、高陵逸挙、戎虜異属に汚染せらるるを肯ぜざるの本心を見るべし。特に濁世を傲睨し爵禄を涕唾するのみならざるなり」と記し、劉因の進退をその志の根源において見、単に俗塵に憤り利禄を嫌ったという皮相な見方を斥けております。

筆者は、この『燕歌行』を読むたびに、アメリカと云う夷狄に占領された我が国の悲哀に想いを重ねざるを得ません。周知のように、戦後我が国は、一九五一年のサンフランシスコ講和条約で名目上の独立を回復しましたが、実際には、現在も五万人近い米軍が、沖縄を始め全国に蟠踞し、占領体制が継続しております。しかるに、戦後七十年以上が経過するなかで、こうした現実は、戦後生まれが大半を占める現在の国民にとっては最早所与のものとなっており、まさに強斎が云うように「耳目もあらたまり人心もかわりて夷狄に仕えるをやましいこととも思わ」ぬ時勢になってしまいました。このように、我が国民が、夷狄の占領を恥ずかしいとも思わなくなったのは、アメリカ由来の「自由や民主主義」を普遍的なものと錯覚し、我が国体の尊厳なる所以を忘却した結果、自主独立の気概を喪失したからです。国家の軍事的従属は、民族の精神的従属に基づくものであり、国民精神が外来思想に汚染侵食され、固有の国体に対する自覚が失われた結果、引き起こされるのです。既に述べたように、江戸時代においても、徳川幕府が朱子学という外来思想を導入した結果、シナを中国=尊貴とし、我が国を夷狄=卑賎となす慕華(夏)主義が蔓延しましたのに対して、闇斎以下の崎門学は君臣内外の分別を明弁し、我が国体の本義を闡明したのでした。

そして絅斎も、『講義』における劉因の章に、「中国弁」と題する一篇を収め、華夷内外の別を明確に正しております。この「中国弁」は、彼の正統論と並び、絅斎の学説の根幹をなすと思われますので、長文ですが以下に全文を掲げ、読者の参考の用に供したいと思います。

【参考】浅見絅斎『中国弁』(原文旧字片仮名)

「中国夷狄の名、儒書に在り来ること久し。其れ故吾国に在て、儒書盛んに行れ、儒書を読む程の者、唐を以て中国とし、吾国を夷狄とし、甚き者は吾夷狄の地に生れたりとて、悔み歎くの徒之有り。甚だしきかな。儒書を読む者の読み様を失て、名分大義の実を知らざること、哀れむ可きの至りなり。 夫れ天地の外をつつみ、地往くとして天を戴かざる所なし。然れば各其の土地風俗の限る所、其の地なりなりに天を戴けば、各一分の天下にて、互いに尊卑貴賎の嫌いなし。唐の土地九州の分は、上古以来打ち続き風気一定相開け、言語風俗相通じ、自ずからそれなりの天下なり。其の四方のまわり風俗の通ぜざる所の分は、それぞれの異形異風の体なる国々、九州に近き通訳の達する分は、唐より見れば自ずから辺土まわりの様に見うれば、九州を中国とし、外まわりを夷狄と称し来る。其れを知らずして、儒書を見、外国を夷狄と云う様、有とあらゆる万国を皆夷狄と思い、嘗て吾国の固より天地と共に生じて、他国を待つことなき体を知らず。甚だしき誤なり。或る人曰く。この説尤も明らかに正しく、千載の曚を啓く。名教の益何か是に如ん。去りながら疑う可きことあり。一々是を問わん。

夫れ唐九州礼儀の盛んなる、道徳の高大なること及ぶべきことなし、然れば中国を主にして夷狄これを慕うこと、自ずから其の自体相応たるべし、曰く先ず名分の学に道徳の上下を以て論することを置き、大格の立ち様を吟味すること第一なり。されば徳の高下かまわず、瞽叟の頑といえども、舜の父たること天下に二つなし。舜吾親は不徳なりとて、我と賤しみ、天下の父の下に付かんと思う理なし。ただ己が親に事へ、終に瞽叟豫を底して、却って天下の父子定まる様に成りたるは、舜の親に事るの義理の当然なり。さあれば吾国に生れて、吾国たとえ徳及ばざるとて、夷狄の賤号を自ら名乗り、兎角唐の下に付かねば成らざる様に覚え、己が国の戴く天を忘るるは、皆己が親を賤しむる同然の大義に背きたる者なり。況や吾国天地開けて以来、正統続き、万世君臣の大綱変わらざること、是三綱の大なるものにして、他国の及ばざる所にあらずや。其の外武毅丈夫にて、廉恥正直の風天性に根ざす。是れ吾国の勝れたる所なり。中興よりも数々聖賢出でて、吾国を能く治めば、全体の道徳礼儀、何の異国に劣ること有らん。其れを始めより自ら片輪の如くに思い、禽獣の如くに思い、作り病をして歎く輩、浅ましきことにあらずや。是を以て見れば、儒書説く所の道も、天地の道なり。吾学んで開く所も、天地の道なり。道に主客彼此の間なければ、道の開けたる書に就いて、其の道を学べば、其の道即ち我が天地の道なり。たとえば火熱く水冷たく、鳥黒く鷺白き、親のいとおしく君の離れ難き、唐より云うも、吾より云うも、天竺より云うも、互いにこちの道と云うこと無きが如し。其れを儒書を読めば唐の道々とて、全体風俗ともに正念を遷され、手をあけて渡す様に思い違えるは、皆天地の実理を見ずして、聞見の狭きに遷さるる故なり。

或ひと曰く、是れ尤も著し。去りながら九州の大国、吾が日本の小国、何として同口に有るべき。曰く、是亦前説の通りにて何の疑うことなし。左様に云はば、せいの高き親は親にて、小男の親は賤しいに成るべきや、大小を以て論じること、全く利害の情より出る故なり、況や万国の図を以て見れば、唐の幅はわずか百分の一にも及ばず、唐を十程合わせたる国幾個もあり、其れを中国と立て、唐を夷狄と云わば、唐人服せんや、或る人曰く、是亦明らかなり、然るに周礼土圭の法有りて、日月の影を測れば、嵩嵩山中国に当り、日月の景全きと云えば、天然自然の中にあらずや、曰く其れも唐の真ん中にて云えばその通りなり、日赤道をくるりとまわれば、赤道の下通り何れか日影の中にあらざらん、所々にて日中の影を測れば皆同じことなり、且つ楚呉の地などは古夷狄の地にて、孟子にも南蛮鵙舌と譏ってあり、春秋にも夷狄に会釈ってあり、去れども、周の末呉楚次第に繁昌して唐と張り合い、秦漢以後、歴々の中国となり、南北朝以来は、天子の都となり、後は朱子なども建人なれば、則ち古呉楚の地にて、今は中国中国と云うのかぶなり、すれば、唐の地開闢以来そろそろと切り広げ、其の声教威勢の及ぶだけ程づつ、広がれば、一天子にて統べ治まるなりを中国と立て来たりたる者なり。此の末韃の地天竺の地も次第次第に治まりて、唐の天子より江南の如くにならば、唐人の口よりは皆中国と云うべし、すれば土圭の影の穿鑿もいらず、只風化の及ぶ所にて云うより外のことなし、且つ三苗の国、淮夷徐戎の類則九州の境内にて、其のまま夷狄にしてあり、況や万国夥しき国なれば、舟車の及ばざる所、又何様聖賢の有りて治むるも知らず、それを頭から中国と云うからは、ひしと夷狄と会釈って賤しむこと甚だ以て偏私なり。

或る人曰く、是亦誠に異議の云われざることなり。去りながら春秋の説を以て見れば、中国の教えに従うは中国を以て会釈い、夷狄にて変ずること能わざれば、夷狄にすると有れば、風化の及ぶ所皆中国と云うこと明らかなることにあらずや、曰く其れなれば、唐九州も皆袵を左にし言侏離ならば、頓と夷狄と名付くべきや、徳を以て夷狄と云えば、九州も徳あしくなれば夷狄に成り、日影を以て云えば九州より外に徳堯舜に成りても夷狄の名ははげぬに成る、是皆矛盾す、又大小を以て云えば、唐より大きなる国有り、開闢を以て云えば、各国面々の開闢なり、どちよりどう論じても、唐を中国とし、其の外を皆夷狄と賤しむこと、一つとして理の通ずることなし、皆是儒書を読む者の眼力明ならず、見識大ならざるの弊なり。

或る人曰く、加様に聞けば粉るること更になし、然らば聖人中国夷狄の説は皆式わけなしに我国贔屓に私を以て云いて、今聖賢の道を学ぶ者、皆用いざる所か、曰く是さきに云う如く、其の国に生れて、其の国を主とし、他国を客として見れば、各々その国より立つる所の称号有る筈なり、道を学ぶは実理当然を学ぶなり、吾国にて春秋の道を知れば、則ち吾国即ち主なり、吾国主なれば天下大一統のなり、吾国より他国を客と見る、即ち是孔子の旨なり、それら知らず、唐の書を読むから、唐贔屓に成りて、兎角唐からながめる日本のなりに遷り覚えて、兎角夷狄夷狄とあちへつられる合点計りするは、全く孔子春秋の旨とうらはらなり、孔子も日本に生るれば、則ち日本なりから春秋の旨は立つ筈なり。是則ちよく春秋を学びたると云う者なり、すれば今春秋を読んで日本を夷狄と云うは、春秋の儒者をそこなうにはあらずして、よく春秋を読まざる者の春秋をそこなうなり、是則ち柱に膠して琴を調うるの学と云う者、全く窮理の方を知らざる者なり。

或る人曰く、かくの如くならば、あすが日唐より堯舜文武の様なる人来て唐へ従えと云わば従わざるか、然るべきか、曰く是言うに及ばざることなり、山崎先生嘗て物語りに、唐より日本を従えんとせば、軍ならば堯舜文武が大将にて来るとも、石火矢にても打ち潰すが大義なり、礼儀徳化を以て従えんとするとも、臣下と成らざるがよし、是則ち春秋の道なり、吾が天下の道なりと云えり、甚だ明らかなることにて、許魯斎が宋を徳で服させんと云うが誤りと同じことなり。古より吾国遣唐使をつかわされ、足利の末に唐の勅封を拝受するは、皆名分を知らざるの誤りなり、もし唐に従うを好しとせば、吾国の風俗を更えて、頭をあげぬが大義なるべし。其れなれば吾親を人の奴僕とし、乱賊の名目を付け、踏みつけ賤しむる同事の大罪なり、況や吾国にて各其の徳修まれば、各国にて道行わるるのなりにて好き筈なり、漢唐以来徳の是非管ず、兎角唐の下に隷けば、好い国じゃと褒めて有るは、皆唐国を主とするより云いたる者なり、吾国も吾国を主として他国従い附けば撫按ずるがよし、此の方より強いるにあらず、其れより唐より日本を取ろうとするも誤り、日本より唐を取ろうとするも無理なり、さて又三韓国の如きは、吾国より征伐して従えたる国ならば、其の為に今に吾国へ使を通じ、帰服する、是吾国の手柄なり、又三韓の国より云わば、面々の国を立て主とするがあの方の手柄なり、吾親を無理にても、人に頭をはらせぬが其の子の手柄なり、人の親は其の親を人に頭をはらせぬが手柄なり、面々各々にて其の国を国とし、其の親を親とする、是天地の大義にて、並び行い戻らざる者なり。

或る人曰く、然らば何れの国にもせよ、極めて風俗悪しき韃靼の類などは如何有るべき、曰く左ればのこと、前云う通り、皆其の国の心がけ有る者は、其の国を道を以て明らめ風俗正しくなれば舜の瞽叟豫を底すと同じことなり、去りながら其の間ともに徳を以て言う故なり、風俗はともあれ、何であろうと先ず吾国は吾国なりの天地なり、其の説前に言う所の如し。

或る人曰く、然らば日本を中国とし、唐を夷狄として好からんか、曰く、中国夷狄の名、其れ共に唐より付けたる名なり、其の名を以て吾国に称すれば、其れともに唐の真似なり、但吾国を内とし、異国を外にし、内外賓主の弁明なれば、吾国と呼び、異国と云えば、何方にても皆筋目違わず、此の他言うべきことあれども、皆前の筋にて推せば、往として明らかならざることなし、予前日本を中国とし、異国を夷狄とすることを述ぶと云えども、中国夷狄の字に付いて紛々の論多ければ、今又名分をつめて論ずること此の如し。

或る人曰く、然らば孔子世に出でて、兎角唐は中国なり、どこもかも外は皆夷狄なりといはば如何、曰く其れが孔子の旨ならば、孔子といえども私なり、吾親を兎角きたなそうに云うが道じゃと云えば、孔子の詞でも用いられず、されども孔子なれば必定左様に云わぬ筈なり、其の証拠はと云えば春秋なり、其の旨前に言う所の如し。劉因中国の一段も、又劉因が日本人なれば、則ち日本が本国にして異国に仕えざる筈なり、義理は其の時其の地それぞれの主とする当然を知ること、是中庸の正義第一なり、されども儒者中国夷狄の説、滔々として皆然れば、今更遽に合点の明らかに有るべきこと無けれども、此の義大名分、大正統、三綱五常君臣彼此の大分大義是より大なること無ければ、此の筋明らかならざれば儒書を読んでも乱賊の類に落ち入ること、極めて歎くべきこと、能々詳らかにすべき者なり、畢竟中国夷狄の字、儒書に在るからして加様に惑う、儒書を読まざるときは其の惑いなし、大凡儒書を学んで却って害を招くこと、湯武の君を伐つこと苦しからずと云い、柔弱の風を温和と云う様なること幾個もあり、皆儒書の罪にあらず、儒書を学ものの読みぞこない、義理の究めぞこないなり、聖賢天地の道を闡き、万世に示せば、儒書の様なる結構なる義理は云うに及ばざれども、学びそこなえば加様の弊あり能々省み窮むべきことならずや。

此大条元禄辛巳十二月二十一日改記」

『中国弁』の改定

この『中国弁』の識語には「元禄辛已」すなわち元禄十四(一七〇一)年「改記」と記されていますが、『中国弁』を収める絅斎『講義』が筆録されたのは、『遺言』が上梓された翌年の元禄元年であり、『講義』の別の写本では、「元禄二年」の日付が記された『中国弁』が存在します。さらに別の『講義』では、前掲した『中国弁』と同じ「中国夷狄の名、儒書に在り来ること久し。」で始まり、論旨も重複する文章が『中国論』として収められています。近藤先生曰く、「実は、後の「中国論」は「中国弁」と題し、これのみを収めた写本が別に伝えられていて、同書には、「此の一条、元禄辛已十二月二十一日、改めしるす」という識語が添えられている(まさに前掲した『中国弁』のこと)。元禄辛已は同十四年である。絅斎は前論を講じた十二年の後、改めて敷衍改定を加えたのである。」(『浅見絅斎の研究』「中国弁の改定」)とのことです(括弧内筆者)。

しかして、その改定の眼目は、『中国弁』にある「中国夷狄の名、其れ共に唐より付けたる名なり、其の名を以て吾国に称すれば、其れともに唐の真似なり、但吾国を内とし、異国を外にし、内外賓主の弁明なれば、吾国と呼び、異国と云えば、何方にても皆筋目違わず、此の他言うべきことあれども、皆前の筋にて推せば、往として明らかならざることなし、予前日本を中国とし、異国を夷狄とすることを述ぶと云えども、中国夷狄の字に付いて紛々の論多ければ、今又名分をつめて論ずること此の如し。」の語からも伺い知ることができます。けだし、絅斎は、朱子の説く「華夷」の別が、狭隘な慕華主義に陥ることを危惧し、あえて「華夷」ではなく「内外」と呼んでその語弊を避けたのです。

かくして絅斎が『中国弁』を改定した背景には、元禄十二年、十三年の頃に垂加派の跡部良顕との間で交わされた熾烈な問答がありました。良顕は絅斎に宛てた問目のなかで、絅斎が、我が国がシナと同様に、各々の天を戴く国であるからは、そのとき徳のある国が中国だと述べたのに対して、シナを中国と一定した聖賢の論を歪曲するものだといって激しく非難しました。問答のなかで、絅斎が自国を我が親に例えて、「賢でも愚でも、貴でも賤でも、吾父母は吾父母にて立てたると同じことなり」と述べたのに対して、良顕は「例えば親に孝をするが道なれば、親のことを大切にして、人に悪うも言われぬと思うに、親が盗みをしたを、人が盗人じゃと云うを、いや吾親は賢人じゃと臂を張って云う様なものなり。如何に孝じゃとて、賢人とは云われぬことなり。」と反論すると、絅斎は「況や親と尊ぶからは、猶以て貧富貴賤大小賢愚のかわりはありとも、一言のはずかしめも人の下につけるはずもなき筈にて候えば、別して自ら夷狄夷狄と云うは、人に吾親を盗人と云われてわれが親は天地不易の盗の名と覚えている様なるものなり」と述べ、これに駁しています。

我が親を盗人と云って憚らない、こうした良顕の考えは、「臣子、君父の不是底を説くの道理なし」とする『拘幽操』の精神と明らかに矛盾しますが、それは当時良顕が服していた佐藤直方の意を受けたものであると云われます。直方が崎門三傑の一人と称されながら、『拘幽操弁』のなかで湯武放伐を是認したことは前に述べましたが、彼は絅斎の『中国弁』に対しても『華夷論談』を著し、そのなかで「元来中国夷狄と云うことは中国の聖賢の言にして、天地全体の地形について立てたるなり」と述べ、徳の盛衰や風俗の善悪とは無関係に一定したものであることを述べ、さらに「中国夷狄を道徳の盛衰で云わば、今は唐が中国、今は朝鮮が中国と、ひたと場所が変わるべし。人が何程不徳不義とて、真の犬馬とは云われぬ。わるなりに人は人、犬は犬なり。猿がかしこきとて、たわけの人間と同じこととは云われぬ、鸚鵡はよく言うも、飛鳥を離れざるなり。」と述べております。

こうした直方の意を受けた良顕による執拗なまでの問目に対して、絅斎が繰り返し説いたのは「(一)中国といい夷狄という語は、漢人に於いて、自国・他国の区別をする時の必要から名づけたものであり、(二)天地間、いずれの国も、それぞれ同じ日月を戴いて独立しているのであるから、上下の差別はないはずであり、(三)ましてわが国は、外国に恥ずることなき国体を有する故、(四)漢土で我が国を夷狄と呼んでいるからといって、これを消すことができないものと考えているのは誤りであり、(五)日本に生れたる者は、日本を主体とするのは当然であって、なまじ彼の真似をして中国・夷狄という名を用いんとする所より問題も生ずるものであるから、かくの如き語の使用を止め、自国を主体とし、自国外国の主客の名分を明らかにするがよいということである」ということ(近藤先生「中国弁改定」)であり、『中国弁』はこうした議論の変遷の結果改定されたものなのです。

万国共存、異民族尊重の境地

筆者は、この『中国弁』改定が、崎門学の発展に於いて大変重要な意味を持つと考えます。というのも、我が国に導入された朱子学は、たしかに上述した様な慕華主義の弊害を来しましたが、一方で本居等の国学派は、儒教の説く礼儀道徳は、我が国の古道に本来備わっているものとし、これを言挙げすることを「からごころ」や「さかしら」と云って斥けたために、かえって現状の不義非道を正す変革思想としての力を失い、我が国を以て唯我独尊となす、夜郎自大の説と化した節があります。例えば、本居宣長は、『直毘霊』に対する儒者の批判に対する反批判として書いた『葛花』のなかで次のように説いています。

「難者の尊む処の漢国こそ、皇国より見れば、貴賤のすぢも別たず、君臣の道もたゝざれば、鳥獣には近けれ、皇国はかたじけなくも、天照大御神の御国として、天皇は即ち大御神の御子にましませば、下が下まで人草の心も何も、万国に勝れて、もとより君子父子その余の道も、おのづから備りたる故に、殊さらにこれをいひたてて、教えさとすにも及ばざりし程の事なるに、いかでか外国聖人の道をしも待ことあらん、異国は大御神の御国にあらざるが故に、悪神ところをえて、万の事あしく、国も人も治まりがたき故にこそ、さま〴〵の名を設けて、教へさとせるなれ」。つまり、我が国自然の道は、シナ造作の道よりも優れているということです。

たしかに、儒学の説く三綱五常の道義は、禅譲放伐の絶えないシナよりも万世一系の天皇を戴く我が国において純粋に体現されており、そのことは『中国弁』でも「吾国天地開けて以来、正統続き、万世君臣の大綱変わらざること、是三綱の大なるものにして、他国の及ばざる所にあらずや。」とある通りです。したがって、突き詰めて考えれば、むしろ我が国こそ中国であり、シナや他の国は夷狄であるとも言えそうですが、絅斎はそこまでは行かず、むしろ各国の道徳的な多元性を認め、「中国夷狄」の用語が無用な混乱を招くとして、これを「内外賓主」の用語に置き換えているのです。

このように、『中国弁』の改定によって、絅斎は、儒学の卑屈と国学の尊大というそれぞれの弊害を克服した、万国共存、異民族尊重の境地を示したのであり、そのことは、後年、明治以降に至って、崎門学の学統からアジアの独立共存を志す多くの大アジア主義者を輩出した事実とも無縁ではないと思うのです。