絅斎は諸葛亮を字の孔明とは呼ばずに、あえて諸葛亮と呼んでおりますが、これも内外の別を正し、シナ崇拝を廃する崎門的な態度です。諸葛亮といえば『三国志演技』で御馴染みであり、そのもっぱらの評価はと云えば、赤壁の戦いにおける采配振りからイメージされる様に、深謀詭計を専らとする天才軍師といったものだと思いますが、『靖献遺言』では、あえて諸葛亮を天才軍師として評価するのではなく、漢室の正統を継いだ劉備に忠節を尽くした忠臣として称賛しております。歴史の実像から云っても劉備を天才軍師として捉えることには疑問があります。なぜなら、「天下三分の計」が成就し、蜀が荊州と益州を股有した後で、諸葛は幼帝劉禅に『出師表』を献じて北伐に乗り出しますが、ただ単に軍略の上で国家の存続をのみ考えるのであれば、当時国力費で蜀の七倍あるとされた魏に遠征して国力を疲弊させるのは、合理的ではなく、むしろ三国鼎立して勢力均衡を保つのが上策である様に思えるからです。事実、諸葛亮は、劉備の死後、八年の間に前後五回に亘る北伐を行いましたが、これらはすべて失敗しているのであり、『三国志正史』を書いた陳寿も「毎年軍勢を動かしながら、よく成功を収めることができなかったのは、思うに、臨機応変の軍略は、彼の得手でなかったからであろうか」とすら述べております。

漢室の正統としての蜀

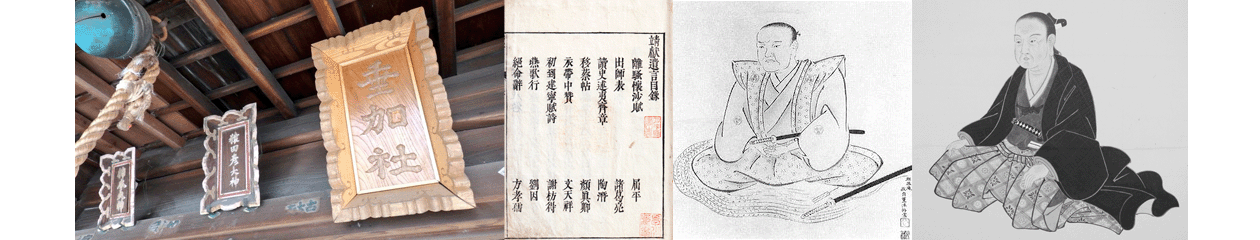

では端的に云って、諸葛亮の何が偉いのか。『靖献遺言講義』における近藤先生の解説によると、藤田東湖の父である藤田幽谷は、諸葛亮の真面目を、その出処進退における「謹慎」のなかに見出したといいます。なにが「謹慎」か。第一に、彼は自らの主君として、曹操ではなく敢て漢室の正統を継ぐ劉備に仕えました。彼は漢末の動乱を避け、荊州にある襄陽の山中で晴耕雨読の生活を送っておりました。その身長は八尺(一八〇センチ)もあり、抜群の才能と英雄の器量を持ち合わせておりましたが、凡そ立身出世とは縁遠い生活をしていたのです。そんな中、涿群の劉備は、前漢第六代の景帝の子である中山靖王の末裔を称し、漢室が衰退して姦賊が相争うのを嘆き、自ら興漢討賊の義軍を興すも、いまだその志を得ないでおりました。そんな時、劉備は諸葛亮の噂を聞いて襄陽の山中にある彼の草廬を訪うこと三回(三顧の礼)、ついに面会して「漢室傾頽し姦臣命を竊む。孤、徳を度り力を量らず、大義を天下に信べんと欲す。計、まさにいづくに出でんとする(漢室傾き、姦臣曹操、政治をほしいままにしておるので、余は自身徳も力もない身ながら、興漢討賊の大義を天下に敷かんと志しているが、どこからその手をつけたらよろしかろう)」と問うたのにたいして、諸葛亮は、「将軍既に帝室の冑、信義四海に著る。百姓たれか敢へて箪食壺漿して以て将軍を迎えざるものあらんや。誠に是くの如くならば、即ち漢室興るべし(将軍は既に漢室の正統の御子孫であられる上に、興漢討賊の大義のために起たれたのであるという信義は、天下誰知らぬものがございません。されば将軍がお進みになりますところ、すべての人が我も我もと歓迎申し上げることでありましょう。然らば漢室興復も不可能ではありませぬ)」と答え、君臣の契りを結んだのでした。近藤先生の註によると、「姦臣」は曹操、「命を竊む」は天子より出づるべき命令を臣が勝手に出すこと。また「百姓」は民衆の意で、「箪食壺漿」は食を竹の器に盛り、漿を壺に入れて、よろこんで王師を迎へることです。このように、諸葛亮は志を得ざればいやしくも出処進退せず、また義を見ては従容として臣事したのでした。これが「謹慎」の第一です。

周知の様に、その後、劉備は呉の孫権と同盟して曹操を赤壁に破り、荊州を平定し、さらには長江を遡って成都を降し、益州をも手に入れました。かくして「天下三分の計」の基礎は確立したのであります。そんな中、建安二十五年に曹操が死んでその跡を継いだ曹丕は、漢の献帝から帝位を簒奪して自ら皇帝を名乗り、国号を魏と称しました。それ以前から、曹操は皇后の伏氏および皇子二人を暗殺し、娘を皇后に立てて着々と簒奪の用意を進めておりましたが、献帝の廃位によって前後を通じて四百二十六年続いた漢はここに亡んだのでした。献帝が曹丕に害されたという噂を伝え聞いた劉備は、全国に喪を発し、自ら蜀の帝位に就いて(昭烈皇帝)、諸葛亮を丞相に任命します。これについて近藤先生は「献帝に嗣がなく喪につとめるものなき以上、同姓の劉備が喪主となるのは当然といってよい」と述べられ、強斎の『講義』でも「天子の御座る内は、ようても悪うてもそれが時の帝じやによつて何時迄も正統、たとへ太子でからが位に就く筈はない。既に天子の御座らぬからは、もはや天下に主がない。すれば誰か有らふ、蜀の劉備は正統じゃによつて、献帝の喪を採り行うて天子の位に就かれたぞ。天子の敵にとらはれてござりてそれが害にあはれたとき、それからそれへ直の正統の伝でなうても、遥に其方を拝して、天下全体の正統でさへあれば、即位する筈のこと。」と述べています。しかしその後では、「唐の玄宗の蜀へ逃れられた跡に粛宗の即位せられたは奪といふもの。天子の名代になつて賊を討たるるなればよいに、是は粛宗の誤りぞ。同じ正統の筋目でも継ぐべき筈でない継は、竊んだといふもの。」(これについては顔真卿の巻で再説)とも述べ、如何なる事情ありといえども、天子がご在世の内に、その正統を継ぐ者が帝位に就くのは帝位を竊んだのと同じだと述べております。

臣下としての分別

ところで、荊益を跨有した劉備ですが、かねてから荊州を欲していた孫権は、曹操と結んで劉備との盟約に背き、不意に襄陽を攻めて荊州の留守を任されていた関羽を殺します。これに怒った劉備は呉の討伐に向かいますが大敗し、永安の白帝城で危篤に陥りました。その時、劉備は諸葛亮に蜀の後事を託して「君必ず能く終に大事を定めん。嗣子輔くべくばこれを輔けよ。その不可なるが如き、君みづから取るべし」、すなわち「君ならば必ず興漢討賊の大事を遂げうるであらう。太子が天下を治めるに足る器量の人物ならば輔けられよ。もし役に立たぬものであるならば、君みづから天下を取ってこれを治められよ。必ず賊の手に渡さるるな」と言ったのに対して、諸葛亮は涙を流して「臣敢へて股肱の力を尽し、忠貞の節を効し、これに継ぐに死を以つてせざらん」と答えたのでした。事実、劉備の死後も諸葛はこの誓いに背かず、劉備の嗣子で後帝になった劉禅への臣節を終生貫き通しました。劉備亡きあと、蜀の全権は諸葛亮の一手に帰したのでありますから、彼が劉禅から帝位を奪って皇帝になることは容易い仕業であったでしょう。それでも君臣の分を弁え、簒奪しなかった。これが、亮が「謹慎」なる所以の第二です。

『遺言』には「政事ことごとく決を取る。亮乃ち官職を約し、法制を修め、教を郡下に発して以て直言を求む」とあり、その政治が公正にして廉潔であったことが伺えます。しかも諸葛亮は蜀の内治に飽き足らず、興漢討賊という劉備の遺詔を実現するために、南方を平定して後顧の憂いを断ち、建興五年、ついに天下統一のために北征を開始します。そのとき、亮が出陣に際して劉禅に上表したのが『出師表』であり、『遺言』もまたこの文章を諸葛亮の遺言として収めております。内容は、劉禅に、賢臣たちの忠言をよく聞いて公正な政治を行い、興漢討賊という先帝の遺詔を追い求めることを懇々と説諭しております。

かくして北征に赴いた諸葛亮の軍は陣立が整然としており、渭水一帯の天水・安南、安定の諸郡を落として魏を震撼させましたが、魏は将軍の張郃をしてこれを防がしめたところ、蜀から派遣された馬謖は諸葛の命に背いて街亭の戦いで大敗し、亮の軍は撤退を余儀なくされました。ここにおいて、亮は泣いて馬謖を斬り、自らも責任を取って官位を三階級下げ、さらには部下のどんな小さな功労をも評価して信賞必罰を明らかにし、軍隊を鍛錬して再起に備えたため、将兵は熟練され、民衆は敗戦を忘れて立ち直りました。このように、公正にして廉直、これが「謹慎」なる所以の第三です。

ときに魏は、先の北征で天水、安南、安定の三郡が諸葛亮に呼応したのみならず、東では同じ年に魏の曹休が呉の陸遜と石亭に戦って大敗し疲労していたのに乗じて、亮は再度の北征を決意します。そこで、そのとき彼が劉禅に上表したのが最初の『前・出師表』に対して後『後・出師表』と呼ばれるものです。この『後・出師表』に関しては、陳寿の『三国志正史』には収録されておらず、かろうじて裴松之の『三国志註』に収録されているのみであることから、近藤先生いわく、後世の創作の可能性があるとのことです。しかしてその内容は、前回の敗戦に懲り、群臣の間に瀰漫していた非戦論の非を論じ、大義のために北征のやむなきを説いたものですが、印象的なのは、最後のくだりで、「それ平にし難きものは事なり」と始め、有名な一節、「臣鞠躬力を尽くし、死して後已まん。成敗利鈍に至りては、臣の明能く逆じめ覩るところにあらざるなり。」と結んでおります。つまり勝敗は時の運、誰も将来を予見できないから、大義の為に全力を尽くす他ないというのです。この言について近藤先生は、幕末の歌人にして志士の佐久良東雄が、「神国は神の教えを尽くし果て、たへむたへじは神のまにまに」と詠ったのと同じ心であると述べられています。

その後、関中に出た亮は、魏の将軍、司馬懿と対陣しましたが、懿は亮を恐れて最後まで戦おうとせず、結局、五丈原の陣中にて病没しました。ときに建興十五(二三七)年八月、五十四年の生涯でした。彼の亡骸は遺命によって漢中の定軍山に葬られましたが、その墳墓は質素なものでした。また、清廉な亮らしく、死して後に余財を遺さなかったといいます。

父子三代にわたる忠節

さて、諸葛亮の死後、その爵位は、子の諸葛瞻が継ぎました。劉禅の炎興元年五月、魏将の鄧艾は蜀に侵攻し、諸葛瞻が防戦に参じます。鄧艾は、諸葛瞻の元に使者を送り、「もし降伏すれば、瑯邪王にしよう」と言って誘惑しましたが、瞻はこれに怒って使者を斬り、ついには艾の攻撃を受けて戦死しました。さらに瞻の子の諸葛尚は、同じ陣におりましたが、慨嘆して「父子ともに国の重恩を蒙った身、これ以上生きていたとて、何の用に立たう」と言って馬に鞭打ち、敵陣に突入して壮烈な戦死を遂げたのでした。絅斎は『講説』で、この父子三代に亘る勇敢な戦死を、「忠義の家風伝わりて三代まで討死せり。日本で楠正成・正行・正儀が如し」といって称賛しております。このように、自ら死んで後世の模範となり、子々孫々に亘って天子に忠義を尽くした点が、諸葛の「謹慎」なる所以の第四です。

ところが、こうした忠臣たちをよそに、劉禅は、鄧艾が成都に入るや璽綬を奉じて艾の元に投降してしまいます。これに怒った皇子の北地王諶は、「もし万事休して敗北が迫れば、君臣父子城を背にして一戦し、社稷のために死ねば、先帝にも顔向けできます。どうして降伏できましょうや。」と言って劉禅を諌めましたが、聞き入れられなかったため、諶は劉備の廟の前で慟哭し、まず妻子を殺してから自殺しました。強斎は『講義』でこれらの顛末を評し、「窮り切つた時は、城を枕に討死す筈のこと。それじやに劉禅の此の様に腰の抜けた大臆病の仕方で漢家四百年の辱をかいたが、北地王(諶)の仕方で、又高祖以来四百年の光を表すぞ。是も親の降参せられたからはといふことあれども、代々漢の天下を棄てて賊に下るといふことはないぞ。何ほど敵に降したとて、同じ様に降する義はない。」と説いたうえで、さらに我が国で「後醍醐天皇に従つて高氏に降するもあり、皇子を(新田)義貞に附して北国に遣わされたとき、高氏が天皇の勅じゃというて高氏に従えとの似せ勅書を書いて軍兵にみせたれば、瓜生判官其の外大義を知らぬ武士ども、皆高氏に降した。忠義を知りた者は皆義貞に従ひて宮方へ参りた。爰が大きに紛しい処じや。此の天子の命が真実にしてからが不義といふもの。何ほど天皇でも高氏と和をなされ、その上降参せよと仰せらるれば、天下全体の賊を討つという大義を忘れたというもの。すれば勅でからが従う筈はない。況や似せ勅書を信じて降するは、其の上の又不義といふもの」と述べております。これはどういうことかというと、湊川の戦いでの敗北後、後醍醐天皇は比叡山に遷幸し給い、新田義貞率いる官軍は高氏率いる賊軍と戦います。しかし近江を押えた佐々木道誉によって、琵琶湖からの叡山への補給路を断たれた官軍は兵糧に窮しました。そんななか、高氏は後醍醐天皇に密書を出して和睦を申し入れ、京都への還幸を促したところ、天皇は義貞等には一言も告げずに山門を出御遊ばされたのです。これに気づいた義貞の家臣、堀口貞満は鳳輦の轅に取り付いて帝をお諫めし、還幸を押し留めたのでした。天皇は誤りを悟られ、東宮に譲位された上で、義貞に東宮を奉じて北越に下向するよう命じられ、御自らは偽の三種の神器を擁して、京都の高氏方に投降し給うたのでありますが、案の定、高氏によって御所に幽閉されてしまいました。一方、北国に逃げ落ちた義貞一行は、寒さで凍え死ぬ者が相次ぎましたが、越前の豪族であった瓜生判官こと瓜生保は一行を奉迎し、酒肴と兵糧暖衣を献上しました。ところがその後、足利方は、後醍醐天皇より出されたといって、義貞追討の偽の綸旨を瓜生に送ったため、瓜生は心変わりして、高氏に降しました。強斎が「大義を知らぬ」と言っているのはこのことを指します。

しかしいくら天皇とはいえ、高氏の和睦を鵜呑にして還幸を思し召し、天皇に身命を捧げた忠臣たちを見捨て、皇祖から受け継いだ御位を譲られてまで、敵方に投降されると云ったことが、はたして主君の道として許されるのでしょうか。この問題に関連して、先に見た絅斎の『三国正統弁』は、次の様に記しております。「献帝は漢の君なり。漢を以て人に与え、その意に出づれば、則ち何ぞ不可と為さんや、と。曰く。是則ち所謂大義の関る所にして、究窮せざるべからざる者なり。夫れ天下は漢の天下、高祖以来相伝の重器、後世子孫の敢て自ら専らにするを得る所に非ず。故に献帝たる者、若し兵尽き力尽き、宗廟社稷得て守るべからずば、則ち自殺して可なり。戦死して可なり。此れ亡国の君正統を守りて先帝に報ゆる所以、不易の常体なり。然らずして軽く祖宗の天下を以て人に与ふれば、則ち敵国賊徒を論ずるなく、親戚族類と雖も、皆自ら祖宗に背かんのみ。国家を滅ぼすの罪、豈逃れ得ん焉乎。是を以て献帝と雖も天下を以て人に与ふれば、則ち均しく之を名づけて賊と曰ふのみ。」

前述のように崎門学は『拘幽操』でその極致を見たように、「君君たらずとも、臣臣たらざるべからず」という臣道を明らかにしましたが、一方で絅斎は、上述の様に、「君を軽しとし、宗廟社稷を重しとなす」という道を説いております。この相反する二つのテーゼについては、第五巻の文天祥が、元軍に囚われた徳祐帝に代えて端宗、次いで祥興帝を奉じたところなどで再び問題になりますので、後述致します。