諸葛亮の『後出師表』の最後を締めくくる「臣鞠躬力を尽くし、死して後已まん。成敗利鈍に至りては、臣の明能く逆じめ覩るところにあらざるなり」の語は、第三巻の陶潜こと陶淵明が賦した『帰去来辞』における最後の一節、「かの天命を楽しみ復たなにをか疑はん」に展開します。陶潜は、陶淵明の本名です。絅斎は例によって淵明を字ではなく本名で呼んでおります。一般に陶淵明といえば、「田園詩人」または「隠逸詩人」として知られ、高趣にして風雅な詩風が特徴とされています。よってそこから連想されるイメージは、世捨て人や放浪詩人といったもので、およそ崎門学とは関係がなさそうにも思えますが、絅斎は、この陶潜を、晋の遺臣として臣節を貫いた人物としてとらえました。これは『通鑑綱目』において、陶潜を「晋の徴士」として称えた朱子の影響です。「徴士」とは王朝の変革に際し徴せられるも節を守って出でざる人物の称ですが、『遺言』の巻頭では陶潜を「徴士」ではなく、「晋の処士」と称しております。近藤先生いわく、これは「徴士」を一見、徴された士と誤解する恐れのあるのを避けたものだということです。またこの「処士」の語については、絅斎の『講義』に「大凡身天下国家の軽重にかかること有りて、故有り見る有りて仕えざる者之を処士と謂う。」とあり、さらに強斎『講義』では「処士と云うあしらいは、一通りわけ有りて牢人(浪人)して居て君臣の大義を失わず、義なりに退いて居る者を処士と云う。それを知らずにただ牢人でさえあれば処士と心得たり、子に知行ゆずりて我は隠居してそれを処士と心得るは、甚だしい不礼と云うもの」と述べており、特別な意味が込められています。

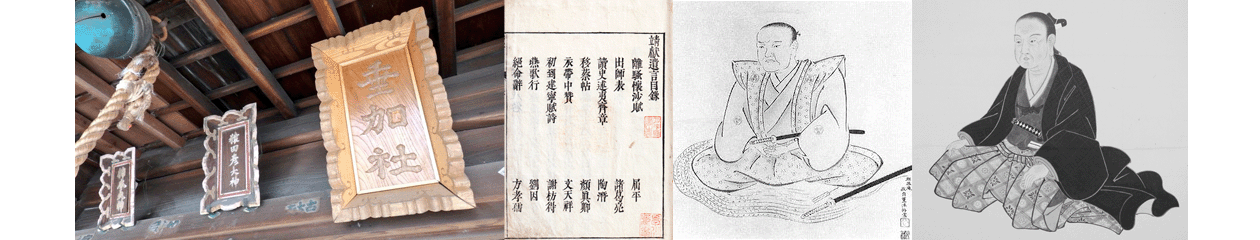

官を辞し『帰去来辞』を賦す

陶潜は、魏晋南北朝時代の三六五年、晋の潯陽柴桑、現在の江西省九江県に生まれました。彼は晋の大司馬であった陶侃の曾孫で、若くして高い理念と遠い見識があり、世俗に妥協しないでおりましたが、親が老い、家が貧しいために、州の校長になって糊口をしのぎました。しかし官吏の職に耐える事が出来ず、早々に職を辞して郷里で貧しい農耕生活を送るも平然としておりましたが、ついに病を発し、その体は痩せ劣る一方でありました。これを見かねた江州刺史(長官)の檀道済は、陶潜に上質の米と肉を送りましたが、潜は手を振ってその申し出を断ったといいます。

その後、四十一歳のときに鎮軍建威参軍という地方軍団の幕僚になり、さらには彭沢という県の長官になって再び仕官しましたが、仕官してわずかに八十数日、上級役所の監査官が派遣されて来た際に、礼服を着て出迎えるように命じられたのに対して「吾れいづくんぞ能く五斗米(わづかの俸給)の為めに腰を折りて郷里の小児に向はんや」と言い放ち、その日の内に職を辞して、その心境を冒頭の『帰去来辞』の詩に賦したのでした。ただ、この真相について近藤先生は、「真相は、貧苦のため淵明は已むを得ず官途に就いたものの帰隠の志抑へがたかつたが、たまたま妹の死という事が生じ、その喪に走るといふを口実として辞任を遂げたものであらう。」とし、「けだし五斗米云々は、彼の詩に時として見える激烈豪放の語によつて後人が創作した物語といふべきであらう」と述べられています。

晋の遺臣としての節操

その後、晋は安帝の時代に至り、劉裕なる人物は晋の臣下でありながら、帝を東堂に幽閉して恭帝を擁立し、さらに恭帝を廃して晋を滅ぼし、自ら皇帝と称して国号を「宋」と改めました。この劉裕が初代の武帝であり、二代の文帝は、特旨を以って陶潜を招聘しましたが、彼は二王朝に仕えることを恥じ、あくまで晋の遺臣として生涯を終えたのでした。そんな陶潜の遺言として絅斎が掲げた『読史述(史を読みて述ぶ)』は、陶潜が司馬遷の『史記』を読んで感ずるところを述べた詩であり、武王の放伐を諌め、首陽山にこもって餓死した聖人とされる伯夷と叔斎への讃嘆の思いを賦しています。それは「二子国を譲り、海隅に相将ふ。天人命を革め、景を絶ち窮居す。采薇高歌、黄虞を慨想す。貞風俗を凌ぎ、ここに懦夫を感ず。」近藤先生の訳では「伯夷、叔斎の兄弟、国を譲り合ひ、互ひに受けることができぬといふことにて、手を携へて北海のほとりに隠れたが、武王起つて殷を亡ぼし新たに周を建てるや、姿を隠して首陽山に入り、蕨を採つて生命をつなぎつつ、高歌して古の聖代、黄帝や堯舜の世を偲んだことであつた。その貞しい義風は、頽れゆく世俗を抑へて、懦夫の心まで感憤せしめる。」というもので、陶潜の臣節をよく表しております。また、潜の臣節を物語る証拠として、彼は劉裕簒奪による改元以降、干支のみを記して、一度として宋の年号を用いなかったといいます。実は、前に陶潜の潜は本名で、淵明は字だと言いましたが、近藤先生によると、彼は晋の時代に淵明を名乗り、字は元亮といいましたが、宋の時代に至って本名を潜と改めたのであり、この改名の事実によく彼の志が現れているとのことです。すなわち、潜とは潜伏のことで、宋には仕えないとう意思の表明であります。これらのことから、彼は死後「靖節徴士」の諡を贈られました。ここでいう「靖節」は節義に安んずるの意、「徴士」は前述の通り、王朝の変革に際し徴せられるも節を守って出でざる人物の称です。

『後出師表』と『帰去来辞』

先に、『後出師表』の「臣鞠躬力を尽くし、死して後已まん。成敗利鈍に至りては、臣の明能く逆じめ覩るところにあらざるなり」の語は、『帰去来辞』の「かの天命を楽しみ復たなにをか疑はん」に展開したと述べましたが、その意味について近藤先生は、「天命を楽しむとは、為すべきことを尽くして成敗利鈍はすべて天に委して顧みざるところから生じる晴朗豁達にして自由の心境であって、『後出師表』の末にいふところに等しい」と解説されています。このことは絅斎の『講義』において、「此の篇の大旨、淵明の気象の洒落高逸なるところを知るを以って要とす。末句の夫れ天命を楽しみ復た何を疑はんと云えるもの、実に淵明胸襟見処のつまるところ、是に於いて見るべし。若しこの一句あらずんば、只劉伯倫・王績が『酒徳の頌』『酔郷の記』などと同じ類におちて、徒に世を憤り俗を嫉むの詞とみゆべし。淵明の宋に仕えざる大義の出処も此の胸中より根ざし出るなればこそ、義に安んじ悔いること無くして、其の節義を全くせられたれ、然るを是を以って但貧賤富貴の中に心を動かさず、能く操を立てられた計り思ふは浅いことぞ。」とあり、また強斎『講義』においても、「天命は職分のこと。せで叶わぬ我々に得た当然の君に仕える忠、親に事る孝と云ふ、大倫大綱のことなりに変ぜず、火の常に熱く、水の常に寒いと云ふ様に天命なりに身をかへぬことを楽と云ふ。晋を忘れず晋なりに義を守つて何に疑ふことがあるもので有ふとのこと極めて明らかな云ひ様ぞ。絅斎先生もこの一言がなければ『酒徳頌』や『酔郷記』をよむも一つになるとををせられた。『帰去来』一篇の眼、淵明の淵明たる処はここぞ。」と述べられているのでも判ります。