浅見絅斎は、承応元(一六五二)年、京都で医業を営む父、道斎の次男として生まれました。名を安正、号を絅斎と称します。初め医者を業とし、高島順良と称しましたが、後に浅見姓に改めました。延宝四年ないしは五年、闇斎の古くからの門人であった永田養庵の紹介で闇斎に入門し、勉学に励みました。その際同門となったのが、上述した「崎門三傑」の一人である佐藤直方であり、絅斎より二歳年上でしたが、絅斎と直方は闇斎が初めて得た鍛錬を加えるに足る門人であり、二人は闇斎の厳しい指導に耐えながら、切磋琢磨して勉学に励みました。『先達遺事』には、「初め直方、翁に従学す。中間、安正に謂ひて云ふ、我が曹、翁の怒詈を喫し、精力已に罄く。もしこれを久しうせば、勢ひまさに死に至るべしと。安正云ふ、吾も亦たこれを思ふ。然れども、今、海内に、此の外に豈師あらんやと。因りて相共に堅苦し、遂に翁に師事す」とあります。また『先達遺事』によると、絅斎はかつてあまりの刻苦勉励のために吐血して数日癒えず、それでも闇斎はこれをやめさせなかったので、これを見た同門の槙元真は闇斎をそれとなく諭し、絅斎の病状があのようであるので、しばらく勉強をやめて養生させて下さいといいましたが闇斎は聞き入れませんでした。絅斎は病身を押して平常通り学問に励み、そのうち回復しました。そこで闇斎は元真を呼び、絅斎はもともと死ぬほどのことはなかった。おまえはどうして年少の者をして軟弱にするようなことをするのかと言ったといいます。このような困学を経る中で、絅斎は、闇斎高弟としての地位を確立していきます。

師弟の葛藤

しかしやがて、闇斎が神道への沈潜を深めるにつれ、朱子学の厳格な窮理を重んじる絅斎等との間で師弟の葛藤を来すに至ります。闇斎は、我が心を、天祖天御中主尊より賜った分霊の宿るところとし、この神の分霊を「心神」と呼んで信仰しました。「心神」という語は、伊勢神道の神道書である『倭姫命世記』に「心神は則ち天地の本基、身体は五行の化生なり」とあり、また『宝基本記』に「人は乃ち天下の神物なり、須らく静謐を掌るべし。心は乃ち神明の主なり。心神を傷くるなかれ」とあるのに基づきます。闇斎は、『日本書紀神代巻』に、昔、出雲を平定した功に驕っていた大己貴尊が、ある夜海の向こうから現れた奇魂・幸魂が自らの分霊であることを悟り、これを三輪山、すなわち現在の大神神社に奉祀し、天孫守護に任じたとある伝承に注目し、この幸魂・奇魂こそ大己貴尊の心神であると述べています。このように心神は、我が心を天神の分霊とし、同時に天児屋命の天孫守護の任を我が任とするものであり、近藤先生は「即ち是れ神人一貫の自覚であり、これを我が国家についていふならば、神代即人代といふことになつて、曾てその統中断なく、神代のままが今に連つてゐるを知られたのである。

しかし、明なる鏡もその明を保つためには常にその面にたまる埃塵を払拭しなければならず、いかなる名刀もその鋭利を保つためには常に手入れを怠ることができない。その道理にて先生は、この神与の心神も不断に省察を加へざれば忽ち欲望に覆はれる恐れがあり、そのために不断の反省修養を必要とすることと考へて、それが神道にいふ『祓』であるとせられた。ここに於いて先生の神道に於いては『日本書紀』の神代巻とともに『中臣祓』が重要なる依拠となつて来る」(上掲『崎門三先生の学問』)と述べられています。闇斎は、『日本書紀神代巻』の注釈書として『風葉集』、『中臣祓』の注釈書として『風水草』を著しております。そして闇斎は、ついに自らの霊を垂加霊社として葭屋町の自邸に祀り、後に門人の出雲路信直が下御霊神社に遷祀しました。

こうした闇斎の真意を門人たちは理解することができず、あるとき闇斎が尊信していた賀茂神社の神官を直方と絅斎がつかまえて神儒の論争を試み、これを論破したことで闇斎の不興を買っていた矢先に、『易経・文言伝』にある「敬義内外」の解釈をめぐって直方、絅斎が闇斎の説を批判したのをきっかけに、ついに師弟の間に疎遠を生じました。この「敬義内外」説をめぐっては、直方と絅斎は通説にしたがって敬は内で心、義は外で身と解釈したのに対して、闇斎は、敬は内で心・身をいい、義は外で身以上、大学の修身斎家治国平天下でいうところの家国天下をいうと解釈したのですが、近藤啓吾先生によると、「闇斎の解釈は、夙に伴部安崇も指摘してゐる通り、神道より出で来ったものであって、神道と敬義内外説の説とは、二にして一、分つべからざるものであった。さればもし直方、絅斎との解釈が、単に『文言伝』としての語句の解釈の相違といふに過ぎぬものであるならば、正しく植田艮背のいってゐるやうに、師友の交りを絶つには至らなかったであらうが、自説に対する批判は、即ちその垂加神道に対する批判と考へられたが故に、終に彼等の出入を禁ずるに至ったのである」と述べておられます(『浅見絅斎の研究』)。

もっとも、艮背によると、敬義内外説論争の主役は直方であり、絅斎は直方の姦言に誘われたものであるともいいます。事実、絅斎は直方と違って神道を否定したわけではなく、闇斎から神道の講義も受け、その記録は『垂加翁神代記講義』として残っております。この事情について、絅斎の門人である若林強斎は、(絅斎は)「経学ニ精ヲ出サレ候故、余力ナク、其伝ヲモ得ラレズ候ト相見候。平常聊カモ神道ヲ破セラルヽ様ナコトハ無レ之候」、「絅斎ハ神道ノコトアナガチ排擯セラルヽト云フ事ニテモナカリシ故、絶門ト云フ事ハ無カリシカドモ、何トナク師弟ノ情合宜シカラズ、御対面ナドモナシ」(『雑話筆記』)と述べております。かくするうちに師弟の溝はいよいよ深まり、やがて闇斎が病を発しても、絅斎はその病床を見舞うことすら厭うようになり、闇斎は天和二(一六八二)年九月十六日、享年六十五歳にして亡くなりましたが、絅斎はその葬儀にも参加しませんでした。こうした絅斎の不実を強斎は不届千万であるとし、「絅斎ノ門人タルモノ血ノ涙ヲ流シテ嘆クハズノコト」と悔やんでいます。闇斎の亡骸は、山崎家の菩提寺である黒谷の金戒光明寺に葬られました。

闇斎の死後

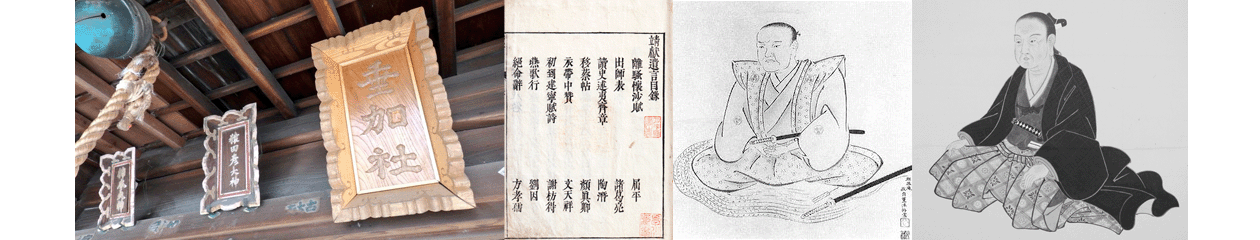

すでに絅斎は、延宝六、七年の頃から、闇斎の教導を受ける傍ら、自らの門人を持ってこれを指導していましたが、闇斎の死後、天和三年頃からは、京都錦小路に、所在地に因んで「錦陌講堂」と称する学堂を開き、『靖献遺言』や『忠孝類説』、『拘幽操附録』、『喪葬小記』など多くの書を著し、元禄十年ごろからは執筆の手を緩めて門弟の指導に力を注ぎ、若林強斎を始めとする多くの俊秀を輩出しました。絅斎の性格は「豪毅木強」、平素より武事を好んで騎馬剣術に励み、門人の三宅観瀾の字で、鎺(刀身の手元の部分に嵌める金具)に「赤心報国」と篆した刀を腰に佩したと伝えられ、京都で尊皇斥覇の大義を鼓吹しました。その師風は闇斎と同様に峻厳であり、稲葉迂斎は当時の錦陌講堂の様子について、「浅見先生ヘ講釈聞キニ出ル者四十人ホドヅヽアリ。講釈場ガ二間ニ八間ホドアリ。ヌシ(講主)ハ勝手カラ出ル。口ノ処へシトネ(褥)ヲ敷キ、ソコニスグニ坐リ、大キナ見台デアグラヲカイテ読マレシ。出ラルヽ時ニハ、皆平伏シテ、頭ヲアゲテ居ル者ハ一人モナシ。皆日々麻上下デ来タル。袴羽織ナドデ来ル者ハナイ。」(『迂斎学話附録巻四』、括弧内筆者)と記しています。また絅斎は、出処進退の上においても、御所のまします京都を離れず、諸侯の招聘を全て断ったので、師弟共々清貧のうちに求道を続けました。強斎はこの当時の様子について、「先生ハ大男デ、ヨク肥エタル人ニテ候ガ、屋根ガモルユエ、自分(強斎)ヲ相手ニシテハ屋根ヘ上ラルレバ、踏マルヽ処ガヌクル。或ハ講座ノネダ(根太、床板を支える横木)ガ落ツルト、先生ノキヤリ(気遣り)デ自分ガイツデモ其ノ相手ニナツタコトニテ候。ソレホド清貧ニアリタレドモ、先生ニハ其レナリニ安ンジテ、ツヒニ富貴利達ヲ求メラルヽ心ナク、世ニ手出シナサルヽト云フコトハ、全然ナカリタコトニテ候。・・・或時、ヤツコ茶屋ノアナタニ、「ドウハレ」と云フ餅ガ有ツテ、ソレヲ絅斎ヘミヤゲニ進ジタレバ、日頃大食デ餅ズキニテ候シガ、フサ〳〵ト喰ヒナガラ、ソチモ此餅ヲ買フ余計ガアレバ、マダヨイハトアルコトデ、笑ハレ申候。」(『雑話筆記』、括弧内筆者)と述べています。

上述したように、絅斎は沢山の著作を残しましたが、なかでもその最大の功績は『靖献遺言』の編纂です。同書は貞享元(一六八四)年、三十三歳の時から書き始められ、貞享四年に完成した絅斎の主著ともいうべき書です。同書は、楚の屈平、漢の諸葛亮、晋の陶潜、唐の顔真卿、宋の文天祥および謝枋得、處士劉因、明の方孝孺といったシナ八人の忠臣の事績と遺言を編述し、君臣内外の大義を説いたものですが、その着想と編纂は、師である闇斎の意を受けたものでした。そのことは闇斎の『文会筆録』に屈平や諸葛亮などの名が見え、絅斎自身も「(闇斎ハ)学問ハ名分ガタヽネバ、君臣ノ大義ヲ失フトノ玉フゾ。此ノ意ヲ世人ニシラセント思フテ、ヲレガ靖献遺言ノ書ヲアラハシ出シタゾ。コノ書ヲヨクミヨ。聖人ノ大道、嘉右衛門殿(闇斎)ノ心、コノ書ニアリ。」(『浅見先生学談』)とあるのでもわかります。「絅斎は同書の編纂という実践を通じ、いまさらの如く師闇斎の学問の偉大さを知り、その精神に驚き、始めてその継承発揮をもってみずからの責務とする」に至ったのであり、(近藤先生『靖献遺言講義』付載「浅見絅斎小伝」)、後には「自分ガ学問ト云ヘバ、嘉右衛門殿ノ落穂ヲヒラウテ、其説ヲ取失ハヌ様ニスルヨリ上ノコトハナシ」(『雑話筆記』)と述べるまでに至っております。

かくして改めて師の偉大さを自覚した絅斎は、生前の闇斎に対する行いを深く懺悔し、香を焚いてその霊に謝し、自ら神道の研究に励みましたが、結局最後まで垂加神道の奥義を理解するには至らないまま、正徳元(一七一二)年、齢六十を以て亡くなりました。このことについて強斎は、「絅斎先生神道ノ伝ニ預ラレナンダハ、残念ナコトゾ、某、今時分ホド、其時分ニ神道ニ力ヲ得テイルゾナラバ、チヨツ〳〵ト要領をヲ御咄申シタラバ、悉ク合点アルデアロフモノゾ。残念ナコトゾ。晩年ニハ、上帝ト云フハ天御中主ノコトジヤナド、云フコトヲヒタト云ハレタゾ。土金伝ナドハ得ラレタカ、土金ノ伝をヲ書イテオカレタコトモアルゾ。但ソレトモニ、自己ノ力ヲ推サレタモノカシレヌゾ。」(「望楠所聞」)と述べ、また谷秦山は『保建大記打聞』のなかで「浅見安正ハ晩年神道ニ志ハ出来タレドモ、ヤウ〳〵一両年ノ内ニ卒去」と記しております。

余談ながら、絅斎には実子が無かったにもかかわらず養子を取らず、それは師の闇斎や弟子の強斎も同じでした。この背景には養子を不可とする崎門の家族的道義観がありました。これは、「純理論より立脚すれば、子に二父あるべからざるは、臣に二君あるべからずと同一である。我が肉体の親を捨て、他人を親として之を敬愛するは、我の生まれたる本国を去って他国を崇拝すると同一である」(平泉澄先生編『闇斎先生と日本精神』所収、内田周平先生「崎門尊王論の発達」)というのによります。かくして絅斎の血統は絶えましたが、学統は続きました。