『遺言』の第一巻は楚の屈原から始まります。屈原の原は字であり本名は平です。上述のように絅斎先生は、敢て本書の登場人物を敬称を意味する字ではなく本名で呼んで読んでおりますので、ここでもそれに従います。屈平は春秋時代、六国の一つである楚の王族に生まれ懐王に仕えました。いわばエリートの出身です。彼は王族の賢良なる人材を統率し、宮廷の中では懐王と国政を評決し、また宮廷の外では群臣を監察して諸外国との交渉にあたるなど優れた手腕を発揮し懐王の信任を得ました。しかし屈平の能力を妬んだ同僚の上官大夫という人物は、懐王に屈平が自らの功を誇っていると讒言したため、怒った懐王は平を疎んじるようになりました。屈平は煩悶のなかで『離騒』を作り、古代の聖王や暴君の教訓を記すことで、懐王を覚醒させ正道に戻そうとしましたが叶いませんでした。

当時楚の西にある大国秦は、東方の斉を伐とうとしていましたが、斉は楚と同盟して秦に対抗する連衡策をとっていました。そこで秦は張儀を楚に遣わし、懐王に領土をやると言って斉との関係を絶たせたのでした。しかし秦は約束の領土を楚に渡さなかったため、怒った懐王は秦を攻めましたがかえって漢中の地を奪われ、さらに隣国の韓や魏に攻められて苦境に陥りました。後に秦は楚に講和を申し入れ、漢中を返すと言って来ましたが、懐王は土地の返還よりも張儀の処断を求めました。すると張儀は再び楚を訪れて懐王の重臣に賄賂を贈り、寵姫を言いくるめるなどしたため、懐王は張儀を釈放してしまいました。これを聞いた屈平は、遣いしていた斉から帰国し、懐王に「どうして張儀を殺さなかったのか」と言って諌めたので、王も悔いて張儀を追いましたが間に合いませんでした。さらにその後もまた秦は懐王を欺いて楚秦の間にある武関での会見を申し入れて来たので、屈平は懐王に「行ってはなりません」とお諌めしましたが、懐王は子の子蘭の勧めによって武関に赴き、案の定、秦に捕らえられて咸陽(秦の都、後々の長安)に拉致され、そのまま客死しました。これによって楚では懐王の子である襄王が即位し、子蘭を令尹(宰相)に任じましたが、屈平は懐王に入秦を勧めた子蘭を嫌い、これを知った子蘭の讒言によって江南に左遷されました。事ここに至り、平は『九章』や『漁父』などの諸編を作り、己の志をのべて君心を悟らせようとしましたが、結局省みられませんでした。しかし祖国が衰滅するのを見るに忍びず、ついに石を懐に抱き、汨羅という川に身を投げて死にました。『青年日本の歌』に出てくる「汨羅の淵」というのはこの川のことです。

そんな屈平の遺言として絅斎が『遺言』に掲げたのは『離騒』と『懐沙』の賦です。『離騒』は屈平が讒言に疎んじられた時の憂愁の心境を述べた長編詩であり、その字義は「躁(騒動)に離(遭)ふの義」です(絅斎『講義』)。また『懐沙』は前述した『九章』のうちの一編であり、屈平が汨羅に身を投げる最後の心境を詠んでいます。このように『離騒』と『懐沙』はそれぞれ別の作品ですが、『離騒』を『懐沙』の上に題した理由について絅斎は「屈原の屈原たるは、この二字より発せるを以ての故に、挙げて以て全編の主意要旨となす。『懐沙』は特に其の究意なり」と述べています(『講義』)。

朱子は屈平の人物について「その志行或ひは中庸に過ぎて以て法となすべからずと雖も、然れども皆、君に忠し国を愛するの誠心に出づ。原(屈平)の書たる、その辞旨・・・皆、みづから已む能はざる繾綣惻怛の至意に生る」と述べています。ここでいう「繾綣惻怛」の繾綣とは民がその君を忘れようとしても忘れられないことで、惻怛はいたみかなしむことであり、強斎は「こヽが靖献の旨、遺言一部の眼目といふはこヽぞ」と述べています。強斎によると、先に屈平が『離騒』を作って懐王を諌めたのもこの「繾綣惻怛」の心によるものであり、自分が王に疎んじられたからといって「もう爵録に望みはない、跡のことは知らぬというて、君を顧みぬは忠ではない。こヽが忠臣の情のやむにやまれぬ、繾綣惻怛の心なりに、かういふたら人が笑ふかの、さもしがらふかのといふ様な計較の意はない。只君を愛し国を憂ふる心がやまぬによつて、自然にかうあるぞ」(『講義』)と述べています。この「繾綣惻怛」の語こそ、『拘幽操』で文王が紂王の暴虐にもかかわらず、君が愛しくてならない心を表す言葉にほかならず、屈平が懐王を想う心は、文王が紂王を想う心と相通じております。

さらに朱子は、漢末の揚雄という人物が書いた『反離騒』に序文を加え、揚雄が屈平の文才を惜しんでその死を悼み、『離騒』の文を拾って上述の『反離騒』を作りながら、後に漢から天下を簒奪した王莽に媚びて節義を失ったことを批判し、詩文に秀でた揚雄と屈平がその本質において似て非なることを明らかにしています。これに対して揚雄と同じ漢末の龔勝という人物は、王莽が爵禄と威嚇で仕官を強要したのを拒絶し、漢累代の恩を受けながら逆臣である莽に仕えることは出来ないと云って絶食死しました。『遺言』はこの勝を、周の武王が殷の紂王を放伐したのを非難し、周の粟を食はずとして首陽山にこもって餓死した伯夷と叔斎になぞらえています。

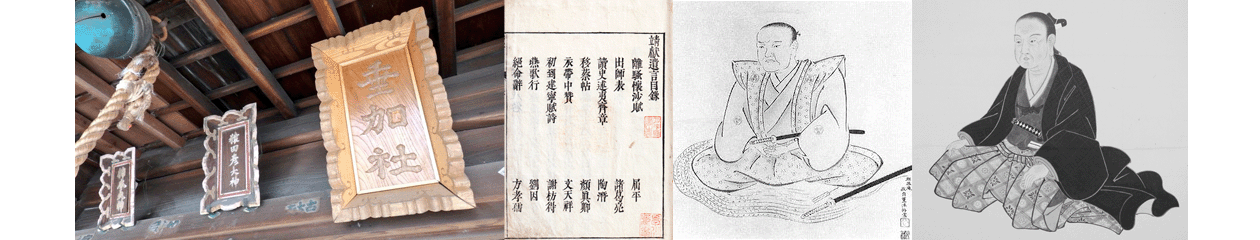

このように絅斎が『遺言』のなかで屈平を讃えているのは、その詩文の才ではなく主君を愛おしく想う至純の精神です。しかし、近藤先生の『講義』によると、シナにおける屈平評は長い間、自国のことのみに拘泥した狭量の人物、または退いて保身することを知らぬ固陋の人物、甚だしきは、己の才能に誇り君の過失を暴き立てた傲慢の人物といったもので、屈原をその至純の精神において理解し得たのは柳宗元からであるとのことです。また我が国においても、屈平の存在は、平安時代から知られておりましたが、彼を憂国忠貞の人物として尊重したのは林羅山が最初であり、その精神の深奥を評価したのは絅斎だそうです(近藤先生『講義』序説)。近藤先生は『講義』の序説において、高杉晋作が野山獄で詠んだ次の詩を掲げておられます。野山獄というと吉田松陰を思い浮かべますが、高杉もまた脱藩の罪で入れられたのでした。

君見ずや死して忠鬼となる菅相公

霊魂なほ在り天拝の峰

又見ずや石を懐きて流に投ず楚の屈平

今に至るまで人は悲しむ汨羅の江

古より讒間、忠節を害す

忠臣君を思いて躬を懐はず

われまた貶謫幽囚の士

二公を憶起して涙、胸を潤す

恨むをやめよ空しく讒間のために死するを

おのづから後世、議論の公なるあり

菅相公とは菅原道真公の事であり、高杉は自らを屈平や菅公になぞらえ、その不遇を慰めているのです。言うまでもなく、高杉は松陰の弟子であり、その松陰は野山獄で『遺言』を読んだことが知られていますから、『遺言』が説く繾綣惻怛の精神は、松陰を通じて高杉に流入したともいえましょう。