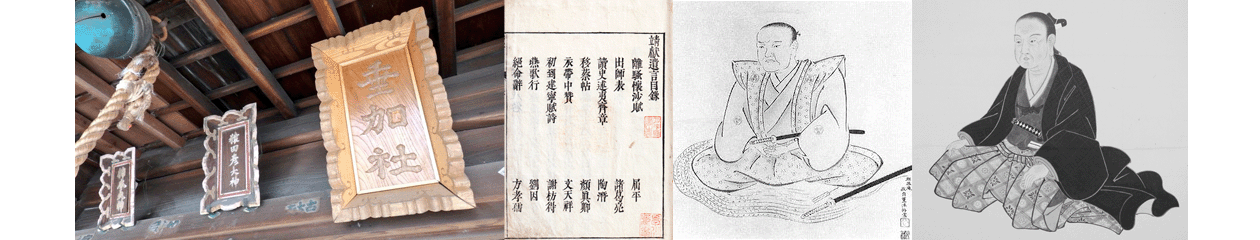

山崎闇斎の高弟である浅見絅斎は、貞享四(一六八八)年、三十六歳の時に『靖献遺言』を上梓しました。この書物は、屈平、諸葛亮、陶潜、顔真卿、文天祥、謝枋得、劉因、方孝孺といったシナにおける八人の忠臣の事績と遺言を編述したものです。書名にある「靖献」とは、『書経』微子篇において、微子、比干と併せて殷の三仁の一人とされる箕子が微子に言ったとされる「みずからや靖んじみずから先王に献ず」(人々おのおのみずから靖んじて己の志す道を進み、それぞれその身命を捧げて先王に報いるべきである、の意)の語に由来します。絅斎は、上述した八人を「靖献」の生き方を貫いた国家の忠臣と認め、彼等の「遺言」と呼ぶに相応しい文章を掲げるこることで、「正統」と「中国」をめぐる二つのテーマ、すなわち「君臣の分」と「内外の別」の大義を闡明しようとしたのでした。絅斎が、我が国の忠臣ではなく、隣国シナの忠臣をとり上げたのには訳があります。というのも、『靖献遺言』が追求した「君臣の義」と「内外の別」は、自ずから皇室中心主義に行き着き、それは表では朝廷を敬いながら、裏ではこれを遠ざけ、外には中華思想にかぶれながら内には大権を簒奪した徳川幕府への批判につながります。よって上述した菅公等を持ち出して、天皇親政の実を挙げた人物の功績をそのまま称揚すれば、当時全盛であった幕府の怒りを買って弾圧されるのは火を見るよりも明らかです。そこで、絅斎は敢えて我が国ではなくシナの忠臣をとり上げることによって、彼等に自らの思いを仮託し、婉曲に幕府政治を批判したのでした(その代わり、絅斎が『靖献遺言』上梓の後、同書について講義した『靖献遺言講義』や『靖献遺言講説』には、シナの忠臣に引き比べて我が国忠臣の話が沢山出てきますが、その内容については後に詳述します)。その際、絅斎が本書で取り上げる八人の忠臣の名を、例えば「屈原」を「屈平」と云うように敬称を意味する字ではなく本名で記していることは、あくまでも慕夏主義を排し内外の別を正さんとする彼の気概を表しています。

絅斎は『靖献遺言講義』に掲げた序文において本書執筆の動機を次のように記しています。すなわち、古今に聖賢と称される人物の書は沢山あるのに敢えて自分が本書を編んだのは、世の中の道義が廃れ聖賢の教えを知ってもそれを実践する者は少ないからである。まだ親子は天性の恩愛で結び付いているから賊害の罪を犯す者は少ないが、君臣の関係ともなると、一見貴賤上下の秩序が保たれているようでも、いざ国家の動乱転覆に際して臣下が日頃の恩義に背いて主君を捨て去り、敵方に奔走することがあるのは、学問によって君臣の義を錬磨していないからである。そこで本書ではこの大義を明らかにした八人を選択した。それは抽象的な忠孝を説くのではなく、具体的な人物の事歴を挙げたほうが読み手に感動を与えやすいからである。そして彼等の遺言を掲げたのは、辞世の言にこそ、その人物の肺肝から出た心志が現れるからである。大抵我が国近世の士たる者は、概ね学を好まず、たまたま学をする者も記誦詞章の資とするに過ぎないので、才能と志ある者はこれを見て、学問読書は役に立たないとしてこれを笑いそしり、学ばなければ大義を弁える事ができず、かの才能と志も用ふる所を知らないということが分からないでいる。これはこの学を唱える者の誤りがこの弊害に至らせたのである。そこで本書は大義の端緒を明らかにし、君国の大事に処して身を誤らぬようにするのが目的である、と述べています。この様に本書は飽くまで大義の明弁と実践を目的とし、その為の手段として具体的な忠臣義士の事績を編述したのです。

こうした性格を持つ本書は、その後、王政復古を目指す尊皇討幕運動のバイブルとして志士たちの間で愛読されました。なかでも、近世勤皇運動の魁である竹内式部は、門人たちに本書を講義し、幕末に至るや、橋本左内などは、常時この『靖献遺言』を懐中に忍ばせていたと言われ、尊攘派志士の領袖として討幕の端を開いた梅田雲浜は、交際のあった吉田松陰から「『靖献遺言』で固めた男」とも評され、かく評した松陰自身も野山獄で本書を読んで感銘を受けております。ことほど左様に『靖献遺言』は崎門学の必読文献であり、近藤先生も、他を措いても本書を熟読玩味するように仰っていました。