山崎闇斎によって創始せられた崎門学は、弟子の浅見絅斎によって継承されましたが、絅斎は厳格な朱子学の教理を重んじ、闇斎の神道的側面、すなわち垂加神道の蘊奥には到達しませんでした。そうしたなかにあって、絅斎を直接の師に仰ぎながら、闇斎の神道説を継承して、神儒兼学を旨とする崎門学の正統を確立し、これを弟子たちに相伝した人物が若林強斎であります。

苦学力行の人

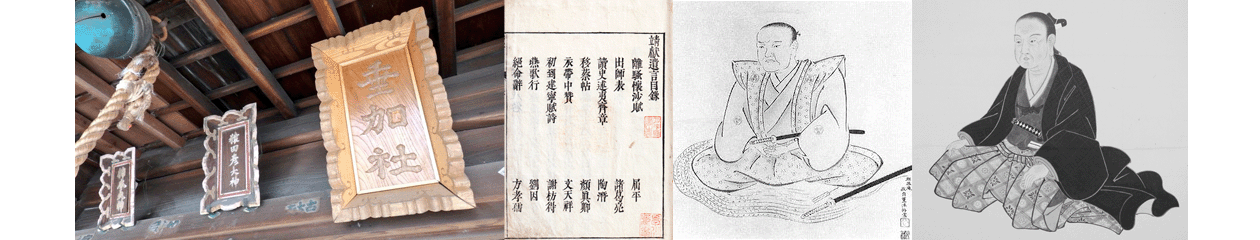

強斎は、延宝七(一六七九)年、京都で医業を営む父、正印の長男として生まれました。『若林家譜』によると、強斎の祖父浄本は、近江大藪の北村道運の次女絲を妻として北村氏を襲ぎ、同氏がもと武田信玄の家臣であったので、一家を再興して先祖の令名を顕せとその子正印に命じ、而して正印も、父の志を重んじてその子強斎に、これを期待したといいます。また『家譜』には、正印は初め医を業としていましたが、後、眼を病んで失明したため、衣服を売らねばならないほどの貧窮に陥りましたが、少しもこれに動揺することなく、強斎姉弟の頭を撫でてその成長を娯しみ、且つ強斎に三種の大祓と奉幣の儀とを伝えしめたといわれます。近藤先生は、「強斎が、生涯を通じて清貧であったにもかかはらず常に従容としてゐたこと、かつ士風を重んじ神道を尊んだことは、その家風に受けるところが極めて大きかったものといふことができよう。」と述べられています(近藤啓吾『若林強斎の研究』神道史学会)。

このように強斎の幼少期は父正印が医業を営んでいたので、比較的裕福な生活を過ごしたようです。元禄十五年、強斎二十四歳のとき浅見絅斎の門に弟子入りし、爾後絅斎が長逝する正徳元年までおよそ十年間、従学しました。しかしその間、上述のように、父の正印が病臥に伏したのを機に、一家の経済は窮乏を極め、強斎は大津で父の看病を余儀なくされます。それでも彼は困難に屈せず、隔日に三里の道を京都まで通い続け、絅斎への師事を怠りませんでした。こうした強斎の態度は、『雑話筆記』によると、京都における朝の講釈に出席するために大津を未明に出発し、夏には衣服と袴を刀の先にくくり付けて襦袢一枚で通い、また同門の近藤玄悦などには、もし大津街道に行き倒れた者があれば、必ずそいつは自分の事であると言ったほど、苛烈なものでした。「強斎」の号は、彼の苦学を知りながら、敢えて教えの手を緩めなかった師の絅斎が、強斎の強靭な意志を賞し「丈夫といふ者は新七(強斎の通称)がことであらう」と言って与えたものです。

望楠軒の創設

正徳元(一七一二)年に絅斎が没すると、絅斎の学堂である錦陌講堂は、兄道哲の子、つまり甥の勝太郎(号持斎)に託されました。強斎は、かねてよりその後見を遺嘱されておりましたが、不幸にも絅斎長逝の一年後、正徳二年に、勝太郎は二十歳の若さで長逝しました。当時強斎は病床の身であり、他に絅斎の高弟であった大月履斎や山本復斎も京都を離れていたため、錦陌講堂は廃止のやむなきに至りました。

かくして一旦離散した門弟を結集し、闇斎から絅斎へと受け継がれた学統を再興すべく、強斎は病が全快した正徳三(一七一三)年、御所の真南に位置する堺町に一軒の家屋を購入し、そこに自らの学堂を開きます。この学堂は後に「望楠軒」と命名され、強斎亡き後も幕末に至るまで、崎門講習の本山とされました。ちなみに望楠軒の名は、ある日、強斎がその門人である山口春水から楠木正成の言葉に「かりそめにも君を怨み奉るの心起こらば、天照大神の名をば唱ふべし」というのがあるのを聞いて深く感動したのに由来し、これについては春水が筆録した『雑話続録』にも、「書斎を望楠と号したり。我国士臣の目当は、彼の楠氏の一語の他、是なき事也。平生拙者身の守りにもと思うにつき、楠氏を仰ぎ望むの合点にて、書斎を望楠と号けし也」(原文カタカナ、括弧内筆者)という強斎の弁が収められております。右にあるように、最初望楠軒は、強斎の書斎の名称でありましたが、やがて広く彼の学堂全体を指すようになりました。この望楠軒での生活は、強斎自ら『望楠軒夜作』と題した一篇の詩に「酔醒めて寒気特に懍然、矧や是れ弊蘆七八椽、恰かも魚舟短篷の裡に似たり、風通じ雪点じ月時に穿つ」と詠じているように、貧しいものでした。しかし、強斎が師弟を教導する態度は懇切に徹し、望楠軒の学統は、山口春水や西依成斎、沢田一斎等の門弟を通じて後代に引き継がれ、後に近世勤皇運動の魁である竹内式部や、幕末勤皇志士の梅田雲浜などを輩出しました。この望楠軒における強斎師弟の風格を物語る資料に、強斎自らが撰した『祭廣木忠信文(廣木忠信を祭る文)』があります。廣木忠信は、もともと絅斎門下で強斎と同門でありましたが、強斎が望楠軒を創設してからは、彼の最初の門人となり、以来起居苦楽を共にし、師弟とはいえ互いに切磋琢磨し相励ました人物です。よって強斎の忠信に対する信頼は殊に厚かったのでありますが、享保十五年に母の介護のため帰省していた先の美濃で急逝しました。上記の祭文は、忠信の訃報を耳にした強斎が、生前の彼を偲び、霊前に奉告したものです。以下に一説を引用致しましょう。

「賢、何ぞにわかに余を捐てて逝ける。ああ哀しいかな。昔は賢(忠信)、絅斎先生の門に学ぶ。未だいくばくならざるに、先生簀を易へたまふ(亡くなった)。則ち又鄙とせずして来りて余に就いて学べり。ともに寝席を同じうし、互いに薪水を執ること、ほとんど九年なり。夏も扇がず、冬も炉に近づかず、艱難窮乏、日を合せて食ふ(二三日に一遍食う)こと時にこれ有り。賢、少しも屈せず、ます〳〵勉め、ます〳〵励む。而して余もまた依れり。雪の朝、月の夕、相ともに茶を瀹、酒を暖め、経を議し義を論じ、今を悲しみ古を慕い、憤歎慷慨、心肺傾けつくし(心の底まで打ち割って語り合う)、相責むるに死生を以てせり(一大事の時には生命も擲とう。その時にはあなたも死ねと励まし合う)。」

忠と孝の狭間で

「今を悲しみ古を慕ふ」といった強斎の心事について、近藤先生は「眼にする御所の今日の寂寞を、嘗て天皇みづから政を執られし古の御世を懐しみ、慕ふのである」と推察され、闇斎絅斎強斎へと受け継がれ、崎門学者が胸中秘かに持した幕府否定、尊王復古の精神をくみ取ることができるとしておられます(『若林強斎』拾穂書屋蔵版)。この強斎による尊王斥覇の念は、当時の皇室衰微の状況を「本願寺ほどの勢いもなし」(『雑話筆記』)と嘆じ、門下の梅津大蔵がよこした問目の第一に「何時ノ世ニ致シテモ、譬ヘバ甲斐ノ武田信玄ノ如クニ、諸国ノ大名面々ニナリテ、人倫乱レ、君モ無キ如クニ罷リ成リ候場ニテ、有志ノ国主処シ様如何致シ候ガ、義ニ合ヒ申ス可ク候乎」とあったのに対して「此の時、王室衰弱、諸侯強盛にして、天下に君なきがごとしと雖ども、しかも皇統綿延として絶えざれば、則ち君臣の義、上下の分は、初めより強弱盛衰を以て変ずべからず。天下は王の天下なり。万姓は王の臣民なり」云々、と答えているのにも明らかであります。梅津が強斎に問目を送ったのが正徳五(一七一五)年。幕府盤石のこの時代に、天下の正統を論じ、武家の専横と皇室の衰退を嘆く強斎の態度は、まことに驚くべきものがありますが、この態度故に、彼はあくまでも幕府や諸藩への仕官を拒み、天子のまします京都で清貧に耐えながら学問の研鑽に励んだのであります。

しかしその一方で、強斎の仕官は、前述したように、一家の再興を彼に託した父正印の念願でもありました。まさに「忠ならんとすれば孝ならず、孝ならんとすれば忠ならず」といった葛藤に苦しんだ強斎は、病気で失明した父に、仕官したといって嘘をつきます。それでも、無論収入はないのですから、満足に病床の父を看病することも叶わぬまま、正印は宝永七年、強斎三十二歳のときに亡くなりました。このことは、強斎にとって生涯の悔恨となったようで、彼は死の直前(享保十七年)に『自首』と題する一文を認め、文字通り自らの罪を神前に自首しております。短いので以下に全文を掲げます。

『自首』

不孝第一之子若林自牧進居、亡父ニ事ヘ奉養不届之至、懺悔無身所措候(身を措く所無く候)。然ル身ヲ以、先生ノ号ヲ汚スコト、何ンノ面目ゾヤ。明日 亡父忌日タルニ因て、自今日(今日より)先生ノ偽号ヲ脱シ候。何レモ必不孝之□(刑)人ト卑シク御アイシラヒ被成可候下候(成られ下さるべく候)。巳上

享保十七年壬子正月八日 丙寅

過廬陵文山

つまり、不孝第一の子である自分は先生などと呼ばれる資格はないと卑下しているのです。文末の「過廬陵文山(廬陵を過ぐるの文山)」とは、文山こと文天祥が、敵軍による北送の途中で故郷廬陵を通り過ぎ、父にその不孝を謝した故事を表わしており、強斎はその時の文天祥の心境と自らのそれを重ね合わせたのでした。

強斎が父に懺悔したのにはもう一つ別の理由があります。というのも、彼には北川氏から迎えた妻との間に一男四女がありましたが、男子は生後百日にして夭折し、本来であれば養子を迎えるべきところ、二父に仕えるを功利の所業として養子を忌む崎門の慣習から、結局養子を入れなかったため、若林家は血筋が絶えました。強斎の筆になり、近江の西依家に伝わる『譲証文』には、「島津若林共に血脈絶候我等心底可被察候(我等の心底を察せらるべく候)せめて、その名字なりともけかし失わぬ様に頼事に候」とあります(前掲『若林強斎の研究』)。島津氏は強斎の叔母が嫁いだ親戚です。ここにも、忠孝の道を説きながら、忠のために孝を尽し得なかった彼の深い苦悩と悲哀が伺えるのであります。

『神道大意』

ところで、強斎が闇斎の垂加神道を継承し、絅斎の学問を超克する上での思想的転機となったのは、享保九(一七二四)年頃、彼が門人の山口春水を介して、闇斎の弟子である山本主馬に邂逅し、垂加神道の諸書を書写して、その奥義を伝授されたことにあるといわれます。これは、ちょうどそのころから翌享保十年にかけて、彼が近江高宮の多賀霊社に詣でて、同社に「垂加霊社」を勧請していること、来訪した主馬より闇斎の『風水草』の字を採って「守中」の霊号を授けられていること、などの事実とも符合します。また強斎が、山口春水から聞いた楠公の言葉(「仮りにも君を怨み奉るの心発らば、天照大神の名をば唱ふべし」)に感動し、自らの書斎を「望楠軒」と名付けたのも同じころであります。

こうした一連の契機による思想的変遷の結果は、強斎が享保十年に多賀霊社で行った『神道大意』の講義に結実しており、同時にそれは晩年における彼の思想的境地を表わすものでもあります。以下に一節を引用致します。

志ヲ立ルモ、此形ハ気ノツヾクホドツヾイテクチハツルコトジヤガ、ソレハ形アルモノハ始ガアレバ終ガアルハヅハ知レタコト。アノ天神ヨリ下サレタ面々ノコノミタマハ、死生存亡ノヘダテハナイユヘ、コノ大事ノモノヲ、即今忠孝ノ身トナシテ君父ニソムキ奉ラヌ様ニ其身ナリニドコマデモ八百万神ノ下座ニツラナリ、君上ヲ護リ奉リ、国土ヲ鎮ムル神霊トナル様ニ、ト云ヨリ外、志ハナイゾ。ジヤニヨツテ、死生ノ間ニトンジヤクハナイ。ドコマデモ此天神ヨリタマハル幸魂・奇魂ヲモチクヅサヌ様ニ、ケガシキヅツケヌ様ニスルヨリナイ(『神道大系』近藤啓吾先生校注「垂加神道(下)」より引用、全文は章末に掲げる)

このように、強斎は、我々の心は天神から賜った神の分霊であり、それは生死の隔てなく八百万神の下座に連なり、天孫守護の任に当たらねばならないと説いているのです。これはまさに闇斎が説き、絅斎が終に解し得なかった「心神」の自覚に他なりません。

かくして強斎は、闇斎の神道説を継承しましたが、それは皇統の天壌無窮を所与の前提とし、徒に国体を賛美する世の神道者とは一線を画するものでした。そのことは「アマリニ天孫綿々トシテ不レ絶コト言ハウトテ、今ノ神道者ナド云フ者ガ、我国ハ神国ヂヤニヨリテソノ筈ヂヤト云フガ、コレハ愚カナコトニテ候。丁度愛宕ノ札ヲ張ツテ我家ハ焼ケヌハズヂヤト云フニ同ジク候。焉ゾ湯・武アラザルコトヲ知ランヤ。其上、神国ガソレホドアラタナコトナラバ、何トテ今日ノ如ク王室季微ニハナリ下ラセラレ候ヤ。」(『雑話続録』)とある通りであり、我が国体は祈れば護持されうるというものではなく、道義の不断の実践によってはじめて護持されうるのであり、朱子学はその道義を明らかにするための羽翼となるものでした。ここに神儒兼学としての崎門学の要諦があるのであり、強斎は、闇斎の死後、崎門学と垂加神道に分流した闇斎の学を再び統一し、崎門学の正統を確立したのであります。